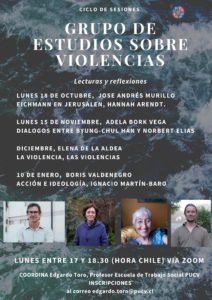

grupo de estudios sobre violencia

Construimos una instancia colaborativa y de reflexión sobre la violencia a partir de lecturas, presentaciones de las/os invitados y la discusión abierta entre las/los participantes.

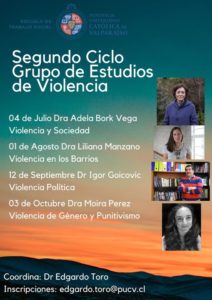

Segundo Ciclo 2022

Adela Bork Vega, Violencia y Sociedad. Revise aquí la sesión grabada.

Texto: Tipología de la Violencia, Byung Chul Han, 2020.

Liliana Manzano Chávez, Violencia en los Barrios. Revise aquí la sesión grabada.

Texto: Violencia en Barrios Críticos, Liliana Manzano, 2009.

Igor Goicovic Donoso, Violencia Política. Revise aquí la sesión grabada.

Texto: La violencia política, Vicenzo Ruggiero, 2009.

Moira Pérez , Violencia de Género y Punitivismo. Revise aquí la sesión Grabada.

Texto: Moira Pérez y Blas Radi (2018). El concepto de ‘violencia de género’ como espejismo hermenéutico. Igualdad, autonomía personal y

derechos sociales, 8, 69-88.

Primer Ciclo 2021

José Andrés Murillo, Eichmann en Jerusalen, de Hannah Arendt. revise aquí la sesión grabada

Adela Bork Vega, Diálogos entre Byung-Chun Hal y Norbert Elias. revise aquí la sesión grabada

Elena de la Aldea, La violencia, las violencias, de Elena de la Aldea. revise aquí la sesión grabada

Boris Valdenegro, Acción e ideología (Cap.8), de Ignacio Martín-Baro. revise aquí la sesión grabada

ciclo de conversaciones sobre salud mental

Entre los meses de Mayo y Junio desarrollamos un ciclo de conversaciones sobre salud mental, en el contexto del curso Análisis e Intervención en familia, de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

En ese contexto contamos con la participación de las profesoras Adela Bork Vega, Marta Lopera Mármol, el profesor Pablo Lopez SIlva y el Trabador Social Agustín Arias Garcés.

Dejamos aquí el registro de las grabaciones de estas sesiones.

Dra. Adela Bork Vega, Sociedad y Salud Mental, revise aquí la sesión grabada

Dra. Adela Bork Vega, Sociedad y Salud Mental, revise aquí la sesión grabada

Dra. Marta Lopera Mármol, Las representaciones de las enfermedades mentales en las series, de TV, revise aquí la sesión grabada

Las series televisivas sobre los trastornos mentales y neurológicos, actúan como una de las principales fuentes de información sobre los mismos. Dentro de este contexto, Lopera-Mármol, analiza desde una perspectiva histórica y hasta la actualidad, mediante una metodología basada en el análisis de contenido y la narrativa audiovisual, la representación de la depresión, el trastorno de personalidad antisocial (a menudo confundido con la psicopatía), y el autismo sin discapacidad intelectual (Asperger) en las series de televisión británicas-norteamericanas del coming-of-age y el dramedia. Las representaciones en pantalla de sus protagonistas históricamente han tendido a ser negativas, carentes de diversidad, inexactas, disociadas de la realidad social y clínica y, por lo tanto, han permitido perpetuar estereotipos sobre los trastornos mentales y neurológicos, además de ciertas políticas de salud.

No obstante, en la Tercera Edad Dorada (Mittell, 2006) y acompañada del boom de las plataformas de streaming, se ha observado, por una parte, cómo se han incrementado las historias con personajes que padecen algún tipo de estos trastornos, y por otra cómo muchas de estas series televisivas han intentado optar por mejores representaciones para adecuarlas e integrarlas mejor a la realidad clínica, social, política y económica. Desafortunadamente, muchas aún perpetúan conceptos y tergiversaciones erróneas, debido a la dificultad de combinar el equilibrio para mostrar valores educativos realistas, mediante el entretenimiento (edutainment) o bien optar por un drama narrativo y audiovisual llamativo. Además, la mayoría de los personajes que se representan con estos trastornos suelen ser personas cisgénero blancas, de clase media-alta y heterosexuales, lo que comporta que otras realidades y aspectos sociales, tales como el género, la orientación sexual, la clase y la raza, sean ignorados u obviados.

Finalmente, Lopera-Mármol, destaca como conclusión, que muchas de las series televisivas critican cómo la ira o la frustración de los aspectos asociados al trastorno se colocan únicamente en el individuo que lo padece, como si fuera inherente a su persona, sin manifestar las influencias e implicaciones derivadas del sistema socio-político. Sin embargo, observa que, si se apuesta por un conocimiento más profundo y analítico de los aspectos narrativos desde la perspectiva académica y profesional, éste podría proporcionar a los creadores y escritores una mayor capacidad para reconocer, evaluar y contraatacar las representaciones estigmatizantes y estereotipadas, para así generar un impacto social positivo.

Dr. Pablo Lopez Silva, Delirios, cerebro, persona e intersubjetividad, revise aquí la sesión grabada

Mg. Agustín Arias Garcés, Salud Mental y Comunidad, revise aquí la sesión grabada

Mg. Agustín Arias Garcés, Salud Mental y Comunidad, revise aquí la sesión grabada